Vloggen anstatt bloggen.

Diesmal: Was wurde bisher aus dem Rettungsversuch der Doppelvolkhälfte? Futterkranzproben stehen auf dem Programm und dann noch das Desaster mit den Mini Plus Einheiten…

2023.6 – Schreibfaul?

Wenn ich mir meine Schreibaktivitäten auf diesem Blog so anschaue, könnte man mir mit einigem Recht eine gewisse Schreibfaulheit vorwerfen. Tatsächlich aber mangelte es weniger an Themen, als an Zeit.

Ich bin gerade von einer dreiwöchigen Reise durch England wieder heimgekehrt, und wie man sich denken kann, war die Zeit vor dieser Reise vollgepackt mit Zeug, was erledigt werden musste. Und so war der Juli einfach wieder einmal erschöpfend und kräftezehrend, sodass ich Anfang August, nachdem alles Wichtige erledigt war, dankbar in den Urlaub gefahren bin, auch um einfach von den Bienen und der ganzen Imkerei mal wegzukommen.

Im Urlaub dann war doch wieder reichlich Zeit für Kontemplation und auch etwas in Beuten schauen, aber dazu später mehr.

Im Juli

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Juli war alles, wandern, Linde, Linde ernten, alles abschleudern, alles sauber machen, Varroa, wieder wandern, auffüttern, einweiseln von Jungfern, Honigräume ausschlecken lassen, Proben DebiMo, mehr Varroa, Besamungskurs und noch mehr Zeug, was ich einfach vergessen habe. Ab Mitte Juli waren so viele Bälle in der Luft, dass ich mir für jeden Tag eine ToDo Liste geschrieben habe, um nichts zu vergessen und mit allem nach hinten raus rechtzeitig fertig zu werden. Hat dann auch geklappt. Aber es war wirklich sehr erleichternd, an einem Freitag Anfang August zu Hause zuzusperren, in den Camper zu steigen und Richtung UK zu starten.

Buckfast Abbey

Eine der ersten Stationen in England war Buckfast Abbey, wo ich einen Termin mit der ausgesprochen freundlichen, offenen und interessanten leitenden Imkerin Clare Densley hatte, welche heute dort die Imkerei verantwortet und – wenn man so will – die administrative Nachfolgerin Bruder Adams ist. Ich war reichlich nervös, habe ich doch wenig Interviewerfahrung, und dann erst recht nicht in Englisch. Natürlich fehlten mir hier und da vor lauter Aufregung manchmal die einfachsten Vokabeln, aber am Ende lief das Interview aus meiner Sicht sehr gut und wenn die Bienen in den Winter geschickt wurden, werde ich mich hinsetzen und daraus einen Artikel machen, entweder für eine Bienenzeitung oder halt einfach hier, für diese kleine Webseite.

Was ich vielleicht vorweg nehmen kann, ist dass ich gut finde, was man dort jetzt macht, auch wenn der Fokus der Imkerei ein ganz anderer ist als seinerzeit, und dass Veränderungen nicht per se etwas Schlechtes sein müssen, auch wenn nichts so bleibt, wie es ist.

Dass ich am Ende auf Bruder Adams alten Bienenstand bei der Abtei stehen und Bienen anschauen konnte, just an jenem Ort, wo der alte Meister seine Zucht maßgeblich voran getrieben hat, der Ort, der neben Dartmoore auf allen alten Fotografien zu sehen ist – das war schon toll, und hat mir als Buckfast-Imker schon noch mal mächtig emotional eine mitgegeben.

Kontemplation

Insbesondere der Besuch in Buckfast hat den Anstoß gegeben, noch einmal über meine Ziele mit der Imkerei nachzudenken, und eigentlich ist der Weg, den ich einschlagen sollte, offensichtlich. Jeder, der diesem Blog eine Weile gefolgt ist, wird es mitbekommen haben, dieser Hang zum Ausprobieren, Hinterfragen und Aufschreiben, und dem genervt sein von der Honigverarbeitung. Mit diesen Voraussetzungen ergibt es Sinn, sich intensiver dem Thema Züchtung zuzuwenden, und eben nicht alles auf den Honigertrag auszurichten. Dass ich dieses Jahr mit der manuellen Besamung angefangen habe und dort vielleicht kein Naturtalent, aber eben auch nicht ganz ungeschickt bin, weist auch in eine Richtung – ganz davon abgesehen, dass ich in der Norddeutschen Buckfastzüchterszene gut vernetzt bin und seit einigen Jahren auch aktiv am VSH Zuchtprogramm mitarbeite.

Es scheint daher eine naheliegende Entscheidung zu sein, mich künftig verstärkt auf die Zucht, und hier auf die VSH Zucht zu konzentrieren.

Insbesondere der Vortrag von Paul Jungels, den ich mir im Urlaub eines Abends im Camper irgendwo im Schottischen Hochland noch einmal reingezogen habe, war dann so der letzte Schubs, den ich brauchte. Denn wenn es anderswo möglich ist, ist es auch bei uns möglich, varroaresistente Bienen zu selektieren und im Rahmen der Kombinationszucht zu stabilisieren. Und so fange ich diesen Winter damit an, jene Völker, die nicht in den Verkauf gehen sollen, nicht zu behandeln, um dann im Frühjahr zu sehen, ob und wer etwas im Bereich VSH kann (und auf dem Papier sollten hier und da einige Herkünfte etwas können). Und dann geht es eben los, mit der Zucht – Gottseidank nicht alleine – denn unser Zuchtverband hat hier großartige Leute, mit denen man wunderbar an diesem Thema zusammenarbeiten kann.

Herbst

Die Völker, die ich bisher gesehen habe, sahen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – gut aus, niemand musste hungern und scheinbar hatte ich im Juli alles hinreichend vorbereitet, damit auch die gesamte Bagage mal drei Wochen ohne meine Zuwendung auskommen konnte.

Jetzt aber steht wieder das Thema Varroa auf der Tagesordnung, und ich bin etwas unsicher hinsichtlich des weiteren Vorgehens.

Die Völker sehen, wie gesagt gut aus, nicht so, als wenn man da etwas tun müsste, Aber der Eindruck kann trügen. Andererseits ist mittlerweile in so ziemlich jeder Kiste eine Herkunft drin, die irgendwo, irgendwie schon mal etwas mit VSH/SMR/VSB gezeigt hat. Insofern denke ich jetzt darauf rum, wie ich eine minimalinvasive Varroaanalyse und Behandlung gestalte, die ich auch zeitlich hinbekomme.

Paul Jungels sagt, maßgeblich ist der Brutbefall. Ich weiß, wie ich das nach Kirchhainer Protokoll auszählen kann, aber das ist sehr mühsam. Jungels hat noch eine Methode vorgestellt, bei der er mittels Entdeckelungsgabel 40-50 reife Puppen aus einer Brutwabe auf einmal zieht, und sich da schnell zeigt, ob und in welchem Umfang Brut befallen ist. Und hier betont Jungels dann, dass es egal ist, wieviele Milben auf Bienen aufsitzen – relevant ist lediglich die Brut. Sind keine Milben in der Brut, ist der Rest egal.

Ich werde also dieser Tage mal jene Methode ausprobieren und dann entscheiden, wie ich weiter vorgehe.

2023.4 – Schwarm, schwärmer, am schwärmsten

Keine Saison ist wie die andere, und so hält auch dieses Jahr wieder einmal (unangenehme) Überraschungen bereit.

Dieses Jahr ist es bisher die ausgeprägte Schwarmlust, und was soll ich sagen: Ich habe viele Völker durch Schwarmabgänge verloren. Wie so ein Anfänger.

Halt! Stop! Unfair!

Es ist genau umgekehrt: Als Anfänger schaut man viel genauer in die wenigen Kisten, die man hat. Aus Sorge, etwas zu übersehen prüft man jede Wabe genauer, man nimmt sich einfach mehr Zeit. Und so habe ich als Anfänger kaum Schwärme gehabt, die wenigen, die es gab, konnte man in den ersten Jahren an einer Hand abzählen.

Jetzt, mit mehr Erfahrung und mehr Völkern, wo Schwarmkontrollen einfach mal aufgrund der Menge an Völkern viel Zeit kosten können, nimmt man sich dann die Tipps der Profis zu Herzen, die da sagen “Nimmst du drei Waben, schaust die an, wenn da nix ist, brauchste die anderen auch nicht ansehen!”, und schon lachen die Bienen dich aus und sind weg, weil sie eben doch dann genau auf den anderen Waben die eine oder andere Zelle hatten.

Jedenfalls hat mich das nicht nur eine ganze Reihe Wirtschaftsvölker gekostet, sondern auch sehr viel Honig.

Aber es ist müßig, zu viel zu weinen und sich die nicht vorhandenen Haare zu raufen. In allem gibt es auch etwas Positives: Weniger Honig = weniger schleudern müssen.

Apropos “Schleudern”: Ich hatte mich bisher immer gescheut, die für teuer Geld gekaufte Hardware für die Ernte auch tatsächlich einzusetzen, namentlich den Vorfilter, die Pumpe und das Klärfass. Weil ich aber dafür insgesamt einst sehr viel Geld ausgegeben hatte, und der selbstgebaute Siebkübel letztes Jahr nach 10 Zargen so an seine Grenzen kam, habe ich dieses Jahr das ganze Setup mal aufgebaut, trotz der Sorge vor dem riesigen Putzaufwand.

Was soll ich sagen? Ist super! Nichts setzt sich zu, es gibt keinen Engpass nach dem Schleudern, eine ganze Schleuderladung von rund 40 KG wird einfach so vom Vorfilter geschluckt und bei Bedarf ins Klärfass gepumpt. Und dann fast das Beste: Am nächsten Tag das Klärfass einmal abschäumen und 300 Kilo klaren Honig auf die Eimer ziehen. Da fällt der Mehraufwand beim Putzen gar nicht so ins Gewicht.

Zucht

Zucht ist in meinem Fall eher Vermehrung (noch), aber auch darüber gibt es interessante Dinge zu berichten.

Der geneigte Leser, der regelmäßig diese kleine Seite besucht, wird mittlerweile mitbekommen habe, dass ich insbesondere auch über Fehlschläge schreibe. Das liegt zum einen daran, dass das eine Form der psychischen Verarbeitung ist, damit ich nicht nur noch schreiend durch die Gegend renne, zum anderen rede ich mir ein, dass dies den größten Mehrwert für Leser bieten kann: Man muss meine Fehler ja nicht nachspielen, vielleicht hilft das, Fehler von vornherein zu vermeiden.

Fehler Nummer 1:

Meine erste Testserie lief zu Beginn sehr gut. 25 von 30 Zellen wurden angenommen, nach 5 Tagen verschult und in den Brutkasten umgewohnt. Ich habe als Brutapparat den RCOM 70, so ein etwas Ei-förmiges Gebilde aus Kunststoff. Am Ende sind dann nur rund 15 Zellen geschlüpft.

Dass Zellen nicht schlüpfen, liegt manchmal auch daran, dass Maden vom Futtersaft abreißen, oder das Black Cell Queenvirus der Larve den Garaus macht. Aber diesmal war es anders: Die Zellen, die nicht geschlüpft waren, enthielten Puppen, die ein, zwei Tage hinterher hingen, aber ansonsten normal aussahen.

Die wahrscheinlichste Erklärung: Die Nächte in der Imkerei, und dem Schuppen, in dem der Brutapparat stand, waren mitunter noch recht kalt, und so sank auch die Raumtemperatur entsprechend. Der RROM 70 ist nicht isoliert, und die Temperatur wird in der Mitte des Apparates gemessen. Es ist also denkbar, dass in den Nächten im Randbereich des Brutschranks die Temperatur mehrere Stunden absank (weil die Raumtemperatur maßgeblich runterging), vielleicht nur um 5-7 Grad, in mehreren Nächten hintereinander, und dies dann insgesamt zu einer Verzögerung der Entwicklung der Zellen führte.

Für die zweite Serie war ich dann schlauer, und stellte den RCOM 70 in meinen Wärmeschrank, stellte diesen auf 20 Grad ein, während der Brutschrank selbst jetzt mühelos seine Temperatur halten konnte.

Das funktionierte fast zu gut:

Fehler Nummer 2:

Bei der zweiten Serie, die eigentlich heute hätte schlüpfen sollen, passierte dann, dass nahezu alle Zellen schon gestern schlüpften. Drei Zellen waren so früh geschlüpft, dass die Königinnen dann verhungert sind.

Normalerweise mache ich es so, dass ich einen Tag vor dem Schlupftermin, alle KÄfige einmal rausnehme und in den Boden etwas Honig gebe, damit eine Königin gleich etwas zu fressen hat. Das funktioniert sehr gut – wenn eben das große Schlüpfen nicht vor der Frist beginnt. Hätte ich mich darauf verlassen, dass die Königinnen zum Termin schlüpfen, wäre mir die ganze Serie verhungert.

Ich habe den Brutapparat auf eine Temperatur von 35 Grad Celsius bei 65% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Aber ich denke, dass ich für künftige Serien die Temperatur auf 34,5 Grad absenken werde, um zu prüfen, ob ich damit eher zum errechneten Termin rauskomme.

Noch ein Thema rund um die Zucht: Ich habe mich an der manuellen Besamung versucht.

Das is ein ausgesprochen komplexes Ding, ich habe den Winter über viel gelesen und recherchiert, aber insbesondere das Buch von Matthias Engel war maßgeblich, sich da irgendwie ran zu trauen und es einfach zu versuchen.

Es gibt zwei wesentliche Arbeitsschritte, und ich kann noch nicht sagen, welchen ich eigentlich schwieriger finde: Drohnensperma gewinnen oder Königinnen besamen.

Drohnen stülpen finde ich relativ einfach, aber es gibt da etwas, dass ich mir hätte nicht vorstellen können: Wenn man nur genug Drohnen stülpt, stellt man fest, wie sehr die stinken können, wie sehr die eigenen Finger stinken können, wie sehr alles nach alter ungewaschener Mann müffeln kann.

Eine weitere, irritierende Sache ist das Knallen. Es gibt Drohnen, die sind so reif, die stehen so unter Druck, dass die beim Stülpen mit einem Knall zerplatzen. Wie Knallerbsen.

Insgesamt war die Spermagewinnung ein Lernprozess, der bei weitem noch nicht abgeschlossen ist, aber ich habe gemerkt, wie ich im Laufe der Zeit immer besser geworden bin.

Dabei gab es auch wieder sehr, sehr frustrierende Erfahrungen zu machen.

Ich wollte am Freitag Sperma aufziehen und am Samstag besamen. Am Ende meiner Bemühungen an jenem Freitag hatte ich mit viel Geduld, Schweiss und Tränen endlich die Menge für 3 bis 4 Königinnen aufgezogen, als ich nur noch mal eben eine Ladung Drohnen holen wollte.

Als ich zurück kam, stelle ich fest, dass ich die Spermasäule nicht mehr in der Kanüle zurück ziehen konnte. Ich war nur wenige Minuten weg gewesen, aber mit der steigenden Temperatur hatte das ausgereicht, dass vorne in der 0,3 mm breiten Kanülenöffnung das zuletzt gewonnene Sperma festgetrocknet war. Ich hatte vergessen, vor dem Verlassen des Besamungsgerätes die Säule nach hinten zu ziehen und die Öffnung mit etwas Pufferlösung zu versiegeln.

Als ich jetzt versuchte, den Unterdruck durch drehen an der Spritztenspindel zu erhöhen, um den angetrockneten Pfropfen nach hinten zu “saugen”, gab dieser irgendwann nach, woraufhin die gesammelte Spermamenge nach hinten in die Pufferlösung gezogen wurde und sich dort vermischte. Drei Stunden Arbeit binnen Sekunden, wegen eines kleinen Fehlers, unwiederbringlich zunichte gemacht. Ich habe geschrien.

Weil die Zeit knapp war, die vorbereiteten Königinnen irgendwie besamt oder begattet werden mussten, bin ich am nächsten Tag, einen Samstag, um 6 Uhr aufgestanden, in die Imkerei gefahren und habe von vorne angefangen.

Schließlich hatte ich für zwei Königinnen Sperma aufgezogen, jedesmal die Spitze ordentlich versiegelt, damit nichts austrocknen kann, um dann am Ende die erste Kö zu holen, um diese zu besamen.

Den Arbeitsschritt, die Königin zu fangen, ins Besamungsgerät zu bugsieren, zu betäuben und dann mithilfe des Ventralhaken und des Stachelgreifers die Scheidenöffnung freizulegen, klappte mit einigem hin und her ganz gut – also gemessen daran, dass dies mein allererster Versuch war.

Allerdings funktionierte das Einführen dann nicht wie gewünscht. Obwohl ich mich strikt ans Lehrbuch hielt, lief Sperma rechts aus der Scheidenöffnung heraus. Scheinbar hatte ich es nicht geschafft, die Scheidenklappe zu umschiffen. Weil jetzt nichts mehr zu sehen war, brach ich den Versuch ab, ließ die Königin aufwachen und gab sie in Ihr Volk zurück, damit sie dann doch noch (so die Hoffnung) zum Begattungsflug ausfliegen kann.

Bei der zweiten Königin klappte dann alles wie beschrieben, die Kanüle konnte erfolgreich eingeführt und das Sperma gegeben werden. Ob die Weisel jetzt auch tatsächlich damit beginnt, zu legen, werde ich dann in ein paar Tagen wissen.

Insgesamt – trotz des Rückschlages bei der Spermagewinnung – bin ich zufrieden, wie das Thema angelaufen ist. Es ist ausgesprochen komplex, motorisch anspruchsvoll und es gibt unendlich viel zu beachten. Trotzdem hat schon sehr viel sehr gut geklappt und ich merke, dass meine intensive Vorbereitung darauf, sehr geholfen hat – insbesondere das Buch von Matthias.

Anfang Juli fahre ich irgendwo Richtung Sachsen, zu einem zweitägigen Besamungskurs, welchen Matthias gibt. Dort werde ich dann noch einmal Gelegenheit haben, mehr zu üben. Am Ende ist das Handwerk des Besamers nur durch Praxis zu erlernen.

Dass ich mich mit der manuellen Besamung beschäftigen will, liegt daran, dass dies die einzige wirklich verlässliche Methode einer Anpaarung bei der Bienenzucht ist. Landbelegstellen sind sicherlich eine gute Möglichkeit, zu züchten, aber wirklich sicher sind sie nicht. Insbesondere die spezielle Zuchttechnik der 1-Drohn-Besamung lässt sich nur mit der instrumentellen Besamung bewerkstelligen.

Die instrumentelle Besamung ist eine Fertigkeit, die leider viel zu wenige beherrschen, die aber entscheidend sein kann, bei den Bemühungen, gerade in der VSB Zucht schneller voran zu kommen.

Auch scheint mir das ein gutes Werkzeug zu sein, um Stück für Stück innerhalb meiner Genetik entsprechend anzupaaren.

Daher versuche ich dieses Jahr, mir einen Grundstock an Genetik aufzuziehen, deren Pedigree penibel zu dokumentieren, um dann in den kommenden Jahr zu kombinieren, zu kreuzen und zu festigen – mithilfe der instrumentellen Besamung.

Wie immer habe ich hochtrabende Ziele, wie immer ist völlig unklar, ob ich sie erreichen kann. Wie immer stehen die Chancen gut, dass ich mich lang hin auf die Nase lege.

2023.3 – Kalt!

Was zur Hölle ist da los? Es wird und wird nicht warm!

Die Bienen stehen in den Startlöchern, die meisten Völker sind trachtreif aber das Wetter spielt uns einen Streich und so hocken alle in ihren Kisten und ich muss regelmäßig Futter oben rein werfen. So habe ich mir das nicht vorgestellt!

Davon abgesehen, haben sich die Völker größtenteils seit dem letzten Statusupdate sehr schnell sehr erfreulich nach oben entwickelt. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben und unten, aber die Richtung stimmt.

Mittlerweile habe ich auch erste Schritte für die Vermehrung von Königinnen unternommen – der ersten Anbrüter ist vorbereitet, nächste Woche fahre ich zum ersten Kollegen, Zuchtstoff holen. Je nachdem, wie diese erste Serie läuft, werden ein paar Jungfern davon zur Übung in der instrumentellen Besamung herhalten müssen.

Zu Hause, an unserem Kühlschrank, hängt jetzt eine lange Tabelle mit konkreten Terminen, welche das Zuchtgeschehen der kommenden Monate bestimmen. Es sind ein paar Serien geplant, wobei der Plan in etwa so aussieht:

- Von der B4(RR)22 umlarven,

- 10 Töchter davon instrumentell gegen 3 unterschiedliche Drohnensippen besamen lassen,

- Von diesen 3 Anpaarungen, die dabei entstehen, jeweils von der besten noch später im Jahr umlarven und diese Töchter dann standbegatten lassen.

- Diese Töchter dann in der Überwinterung und im Frühjahr testen.

Das Ziel sind 1 bis 3 Linien, die dann bestenfalls in den kommenden Jahren nebeneinander geführt und verpaart werden sollen, unter Zuführung von Genetik von außen. Damit das überhaupt funktionieren kann, muss ich das mit der instrumentellen Besamung zumindest so weit lernen und üben, dass ich in der Lage bin, eine hinreichende Zahl an Königinnen erfolgreich manuell zu begatten.

Dabei habe ich mich wesentlich von Matthias Engel und seinen Ausführungen in seinem Buch inspirieren lassen.

Die B4 haben ich als Grundlage ausgewählt, weil ich von der schon Königinnen habe, die allesamt homogen gut aussehen, friedlich sind, die Volksentwicklung stimmt und auch aus unserem VSH Programm kommt. Ich denke mal, dass man damit gut starten kann. Alles andere steht und fällt dann mit ambitionierter Selektion und Verpaarung.

Ob meine ganzen ambitionierten Pläne auch aufgehen werden, steht auf einem gänzlich anderen Blatt (und zu oft bin ich auch schon gescheitert) – aber der Versuch soll es dieses Jahr mal wert sein.

Das bedingt jedenfalls auch weitere Vorbereitungen. Aktuell habe ich einige Völker dazu abgestellt, mir Mini Plus Rähmchen auszubauen, andere sind hauptsächlich dafür verplant, Brutwaben für Anbrüter zu spenden. Dass es dabei so kalt ist, hilft nicht gerade, zumal es eigentlich hätte so schön werden können: Es hat viel geregnet, der Boden ist feucht, die Pflanzen in den Startlöchern – nur der Wetterbericht spielt nicht mit.

Egal. Der Fokus stand dieses Jahr eh nicht so sehr auf Honig. Aber Nektar würde sehr dabei helfen, Mittelwände ausbauen zu lassen oder Anbrüter zum Zellen ziehen zu bewegen.

Hatte ich schon irgendwo darüber geschrieben, dass ich dieses Jahr die TBE vorziehen will?

Wenn nicht, das folgt dann noch später.

Das soll es erst einmal gewesen sein…

Aufruf: Suche Imker aus der Region Glienicke Nordbahn, Hohen-Neuendorf, Frohnau

Zusammenarbeit

Ich suche andere Imker, kleine Imker, große Imker, ambitionierte Imker, faule Imker, aus meiner Region, um mit diesen gemeinsam das VSH Projekt unseres Zuchtverbandes vorwärts zu bringen.

Die Idee einer Zusammenarbeit ist dabei recht einfach:

Ich stelle für einen Selbstkostenpreis unbegattete Königinnen aus unserem VSH Zuchtprogramm zur Verfügung, ihr weiselt diese Königinnen in Ableger ein und lasst sie begatten, und dann lasst ihr im darauffolgenden Jahr deren Drohnen fliegen.

Die Drohnen müssen in die Luft!

Wenn ihr die Drohnen einer Tochter einer resistenten Königin fliegen lasst (also die Enkelsöhne), dann fliegt mit diesen Drohnen das resistente Erbmaterial durch die Gegend und begattet damit Königinnen, welche nichts von VSH oder SMR wissen. Dadurch kann man diese Eigenschaft weiter verteilen.

Das funktioniert leider alles nicht 1 zu 1 – die Eigenschaft einer Varroaresistenz ist leider flüchtig wie ein scheues Reh, aber irgendwo kann und muss man eben anfangen, diese Eigenschaften im Genpool anzureichern.

Ähnliches kennt man aus dem Bereich Sanftmut: Diese Eigenschaft ist mittlerweile so gut und so weit verbreitet, dass man heute nahezu gefahrlos alles auf dem eigenen Stand begatten lassen kann, ohne Stecher zu bekommen.

Für unsere Selektion braucht es Testvölker

Wenn wir im Zuchtverband erfolgreich züchten (selektieren) wollen, brauchen wir eine möglichst breite Selektionsbasis. Da jeder von uns allerdings nur eine begrenzte Anzahl Völker halten kann, braucht es möglichst viele Imker. Daher der Aufruf in die Runde, sich zu melden und zu beteiligen. Und damit gewinnt jeder Teilnehmer auch etwas, nämlich Zugriff auf gut vorselektierte Bienenherkünfte, in dem Fall aus zudem Buckfast Zuchtverband Mecklenburg Vorpommern.

Hilfe!

Ich werde bei Bedarf auch unterstützen, wenn es um das Thema “Ein- und Umweiseln” geht. Daran sollte eine Teilnahme nicht scheitern.

Koordination

Diejenigen, die mitmachen, können sich vielleicht einfach in einer Whatsapp Gruppe versammeln, was den Austausch an Informationen, Terminen etc. erleichtern sollte.

Kosten

Ich plane derzeit mit einer Unkostenpauschale von 8€ pro unbegatteter Königin. Das deckt dann alles bestenfalls meine Spritkosten, wenn ich den Zuchtstoff aus Meck-Pomm hole, die Kosten für die Käfige etc. Meine Arbeitszeit wird damit nicht bezahlt, die gibt es für lau 🙂

Verschenken kann und will ich Königinnen nicht.

Rückfragen gerne an stadtrandhonig@mailbox.org

2022.7 – Sperma-Party!

“Was ist das denn für ein Titel?”, wird der geneigte Leser denken, aber die Erklärung in ihrer ganzen wenig erotischen Bedeutung wird sich später im Artikel erklären. Zunächst zu anderen Dingen:

Artikel über CBPV im Deutschen Bienen Journal

Ich durfte mal wieder etwas für das Deutsche Bienen Journal schreiben, diesmal einen Artikel über CBPV.

CBPV ist ein Thema, von dem man immer mehr hören kann, wenn man nur die Ohren aufsperrt, und wenn man einmal ein geschultes Auge dafür entwickelt hat, dann sieht man es auch öfters als man denkt.

Mit meinem Artikel versuche ich dann, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dieses Thema mehr ins Bewusstsein der Imkerschaft zu rücken, und damit auch in die Institute, damit bezüglich Behandlungsoptionen mal wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt werden können (und zwar nicht nur in Bayern)

Varroa Status

Ich habe Anfang Juni dann mal mittels Alkohol-Waschung auf Varroa getestet: 10 % der Völker musste ich aus der Honigproduktion nehmen und mit einer Behandlung beginnen. 10 % waren an der Schwelle und der Rest war für den Zeitpunkt des Jahres in Ordnung.

Aber es gab sie schon, die Milbenschleudern.

Leute, ihr müsst die Varroa im Blick behalten.

Begattungserfolge eher mau

Ich habe in mehreren Kleinstserien Ableger begatten lassen. Ein Imkerkollege aus meinem Zuchtverband hat mir dazu jede Woche Königinnen geschickt. welche ich dann in Ableger oder Apideas eingeweiselt habe.

Der erste Durchlauf lief gut, 4 von 5 wurden erfolgreich begattet. Der zweite Durchlauf, diesmal mit Apideas, lief noch besser, 5 von 5. Aber dann ließ es stark nach: 2 von 5 und noch einmal 2 von 5. Am Wetter kann es eigentlich nicht gelegen haben und die Ableger waren eigentlich allesamt klassisch vorbereitet, ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal. Aber manchmal ist einem das Glück einfach nicht hold.

Robinie, endlich mal wieder!

Ich habe es kräftemäßig nicht geschafft, in die Robinie zu wandern, da kam einfach zu viel auf einmal zusammen. Aber in der Nachbarschaft und an einem speziellen Standort, da stehen eben doch sehr viele Robinien, und die haben scheinbar dieses Jahr alles gegeben.

So musste ich dieses Jahr bereits drei Mal schleudern, auch deswegen, um die Honigräume wieder leer zu bekommen, damit noch irgendwo die Linde rein kann.

Ich hatte den Robinienhonig wirklich vermisst, und endlich kann ich mir den mal wieder aufs Brötchen schmieren.

Keine Honigräume mehr

Alle Honigräume sind jetzt auf Völkern, und in den meisten ist auch reichlich drin. Die Linde scheint auch dieses Jahr wieder zuverlässig zu honigen, zuerst die Sommerlinden, und aktuell die Winterlinden. In wenigen Tagen dürfte der Spuk dann vorbei sein, und dann steht auch schon wieder die Ernte an. Allerdings wird es diesmal so viel werden, dass das nicht mehr für einen alleine an einem Tag zu schaffen ist. Ich nehme an, dass diesmal sogar Vorfilter und Honigpumpe zum Einsatz kommen müssen, um die Mengen vernünftig weg zu schaffen. Alles Luxusprobleme.

Besamen bis das Sperma alle ist

Anfang Juni war wieder der Termin für die manuelle Besamung von Königinnen in Meck-Pomm, im Rahmen der Arbeit des Landesverbandes der Buckfastimker Mecklenburg-Vorpommern.

Das ist einer jener Termine, zu dem man die Kollegen allesamt mal wieder treffen kann. Neben der eigentlichen Arbeit, die der Besamungsprofi Matthias Engel durchführen musste, geht es auch um das Miteinander, den Austausch von Erfahrungen und immer wieder auch ums Essen (Holger, unser Gastgeber, tafelt immer wieder auf… es ist alles ganz furchtbar!)

Es sind dieses Jahr rund 200 Königinnen besamt worden, viele mit dem Sperma eines Drohns (sdi), etliche aber mit Sperma mehrerer Drohnen eines Volkes (mdi). In Kürze steht dann die künstliche Infektion mit Milben an, um dann im August auszuzählen, welche Paarungen möglicherweise SMR/VSH können.

Ich finde die manuelle Besamung jedes Mal so spannend, dass ich eigentlich kurz davor bin, mich meinerseits auf dieses Thema zu stürzen. Allerdings schrecken mich noch der Investitionsaufwand und die Komplexität des Themas.

Auf der anderen Seite ist es DAS Werkzeug für eine kontrollierte Anpaarung, und es würde es mir ermöglichen, gesicherte Kombinationen auszuprobieren. Ich finde Zucht und Bienen ja immer noch spannender als Honig – wenn ich also die Wahl hätte, das Hobby über den Verkauf von Königinnen oder Honig zu finanzieren, ich würde mich für die Königinnen entscheiden 🙂

2022.5 – Das Karussell

In meiner Kindheit gab es auf Spielplätzen noch diese kleinen Karusselle, die aus massiven Eisenstangen zusammengeschweißt waren, äußerst unbequem zum Sitzen, bei denen ein oder zwei Kinder darin sitzen konnten, während ein weiteres Kind (oder gerne auch die Eltern) von außen Anschwung gaben.

Wenn man einmal im Karussell saß, war man der Gnade des Anschwung gebenden Kindes ausgeliefert, wie schnell und schmerzhaft die Fahrt werden würde. Denn die Fliehkräfte waren aufgrund des kleinen Radius’ enorm, vom Schwindelgefühl einmal ganz abgesehen.

Allzu schnell hatte man das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, allzu schnell begann man sich unwohl zu fühlen.

Die Saison in einer Imkerei ist dem sehr ähnlich: Kaum hat man Platz genommen, und will die Fahrt genießen (im übertragenen Sinne, versteht sich), schon nimmt alles so schnell Fahrt auf, dass die Fliehkräfte alles in Stücke zu reißen drohen. Dabei sind es die Bienen und die Trachten, die außerhalb stehen und Anschwung geben, während man im Karussell sitzend versucht, nicht zu kotzen.

Wandern

Ich habe jetzt eigentlich alle Figuren ein erstes Mal gezogen, will sagen: Die Bienen sind jetzt unterwegs.

Ich habe diesmal mehr Standplätze als letztes Jahr und habe dabei viel kleinteiliger aufgestellt. Meine Erfahrungen deuten darauf hin, das weniger manchmal mehr ist: Ich hatte in der Vergangenheit einen Lindenstandort, da konnte ich zwar maximal 5 Völker hinstellen, aber diese Völker haben Honig wie irre angeschleppt, während an einem sehr ähnlichen Standort mit 10-15 Völkern der Ertrag pro Volk deutlich schlechter ausfiel.

Aktuell habe ich an einem Stand mit nur 2 Völkern bereits den 4. Honigraum aufsetzen müssen, weil diese beiden Kisten rappelvoll sind. Da lohnt sich dann auch das Anfahren des Standortes, wenngleich da nicht viele Völker stehen.

Ich sehe die kleinteilige Verteilung auch als Risikomanagement. Wenn ein Standort wegen Krankheit, Vandalismus, Diebstahl oder Wetter ausfällt, bleiben noch Alternativen. Aber das erzeugt natürlich auch alles mehr Aufwand und Fahrerei.

Honigräume

Letztes Jahr habe ich bei weitem nicht alle Honigräume gebraucht. Irgendwie lief da die Saison nicht gut.

Ich will mich nicht zu früh freuen, aber dieses Jahr gehen die HR deutlich schneller aus dem Lager auf die Völker, und zwar erst dann, wenn ich denke, dass es wirklich nötig ist. Wenn es so weitergehen würde wie bisher, dann gehen mir eher früher als später die Kisten aus. Das Karussell dreht sich halt.

Ich habe im Imkerforum eine Diskussion verfolgt, in der es um das Geben des 1. Honigraumes ging.

Für mich gibt es da im Großen und Ganzen nur ein Kriterium: Wenn ich die Kiste im Frühjahr aufmache und denke “Oh! Viele Bienen!”, dann wirds Zeit für den ersten HR. Wenn dann die Brutwaben des angepassten Brutraumes auch noch dicht bebrütet sind, dann sollte der HR wirklich rauf, denn da wird ja bald etliches an Bienenmasse schlüpfen und Platz brauchen.

Der nächste HR, und alle weiteren, folgen dann mehr oder weniger klassisch: Wenn man beim Runternehmen merkt, dass da was drin ist und er auch reichlich von Bienen belaufen wird, dann kommt der Nächste rauf. Das Problem ist meistens, dass die Bienen einen überraschen und viel schneller HR 1 vollgetragen haben, als man es ursprünglich antizipiert hatte.

Mini Plus auflösen

Ich habe jetzt alle Mini Plus auf Dadant geschlagen. Ein Volk ist noch übrig, welches Brutwaben gesammelt hat und vermutlich in 1-2 Wochen explodiert, aber sonst sind alle aufs Standmaß gesetzt. Es gibt noch weitere Miniplus Türme, die aktuell nachschaffen.

Ich werde diese wohl doch noch dazu benutzen, Königinnen begatten zu lassen, bevor sie endgültig leer gemacht werden.

Ich finde M+ gut, aber da ich nicht auf eine Belegstelle fahren möchte, macht es eben doch auch viel Arbeit, ein zweites Rähmchenmaß zu führen. Es fühlt sich gut an, hier zu verschlanken und zu vereinfachen.

Überlebensvölker

Ich bin mit 4 Völkern aus unserem VSH Zuchtprogramm in den Winter gegangen, 3 davon haben unbehandelt überlebt. Alle 4 Königinnen waren künstlich besamt worden, von den 3en, die noch da sind, scheint einer gerade der Saft auszugehen – sie zeigt zu viel Drohnenbrut. Die verbleibenden zwei sehen aber sehr gut aus: Gesund, ruhig, stark, schönes Brutnest. Die Frage ist, ob und wie man damit weiter macht. Für eigene Prüfserien fehlen mir Zeit und Völker, aber auf jeden Fall kann ich Daten zurück liefern, damit der Züchter das in seine Selektion mit einbeziehen kann. Aber man muss das Karussell im Blick behalten.

Königinnen ziehen

Ich habe zu Königinnen, die ich letztes Jahr rausgegeben habe, positive Rückmeldungen bekommen. Die Zuchtmütter sind auch beide noch da und sehen ok aus. Der Winter hat aber auch noch andere interessante Kandidatinnen hervorgebracht.

Auch hätte ich die Möglichkeit, Jungfern zu ziehen und dann über den Verband künstlich besamen zu lassen. Das wäre aus züchterischer Sicht eine sehr gute, zuverlässige Methode einer gezielten Anpaarung. Aber das Karussell – man merkt sofort, wie einer zum Anschwung ausholt…

2022.3 – Frühling?

Anfang März war ich auf dem alljährlichen Imkerforumstreffen, irgendwo in Hessen, und es war wieder einmal sehr schön.

Das Tolle an diesen Treffen ist, die Menschen hinter den Forumsbeiträgen kennenzulernen und sich intensiv fachlich auszutauschen. So haben wir alle gemeinsam ein ordentliches Vortragsprogramm improvisiert, welches erstaunlich vielseitig war. Es ist auch weit weniger nerdig, als man als außenstehender denken würde – Imker sind doch größtenteils ziemlich normale Menschen.

Licht und Schatten

Die Frühjahrsentwicklung schreitet voran, allerdings mitunter langsamer, als es zunächst den Anschein hatte.

Die Völker, die Mitte Februar noch sehr, sehr stark waren, sind immer noch stark, allerdings haben sie in den letzten 4 Wochen schon etwas federn lassen.

Man sieht auch, dass das Brutgeschäft trotz Thermoschied wieder eingeschränkt wurde.

Die letztjährigen Ableger in Steht Styrodur Kisten haben alle recht wenig Futter verbraucht und sehen, so weit geprüft, auch alle recht gut aus. Allerdings komme ich jetzt an einen Punkt, wo auch diese Kisten nachgefüttert werden müssen (ein Ableger hat in drei Wochen 5 KG Futterteig weg geatmet, die dritte Packung liegt jetzt auf).

Es ist irgendwie ein ganz normales Frühjahr, was die Auswinterung betrifft.

Holzarbeiten

Immer wieder arbeite ich auch an Zargen. Aktuell habe ich die geplante Anzahl an Bruträumen fertig gestellt, jetzt mache ich mich daran, Böden zu bauen.

Ich werde spezielle Böden für Ableger bauen – also dass ich 2 Ableger in einer 10er Dadant Kiste unterbringen kann, welche mittig durch ein bienendichtes Trennschied voneinander separiert werden. Dazu soll der Boden sowohl vorne als auch hinten ein Flugloch haben (ich finde es gut, wenn Beuten so aufgestellt werden, dass die Fluglöcher auf unterschiedlichen Seiten liegen, um so den Verflug etwas minimieren).

Es ist noch mehr in der Pipeline, Deckel beispielsweise, und irgendwie rennt mir schon wieder die Zeit davon.

Zucht

Ich bekomme dieses Jahr einen Großteil der Königinnen von Züchtern aus meinem Zuchtverband, damit ich diese prüfen kann. Trotzdem liebäugle ich damit, eine Serie selbst zu ziehen, einfach des Spaßes wegen.

Es gibt da dieses eine Volk, welches sich scheinbar resistent gegen CBPV gezeigt hat, obwohl es massiv kranken Bienen ausgesetzt war. Es ist eine B3435 Herkunft aus 2020, deren Gene ich vielleicht doch mal sichern sollte.

Ende Mai werde ich wohl auch bei mir einen Umlarvtag anbieten. Zumindest hat mein Zuchtverband mich darum gebeten. Man wird nur mal sehen müssen, welche Herkünfte ich sinnvollerweise anbiete. Womöglich meine Überlebensvölker aus dem VSH Zuchtprogramm:

Überlebensvölker

Letztes Jahr habe ich 4 Königinnen bekommen und künstlich besamen lassen, welche dem VSH Zuchtprogramm unseres Zuchtverbandes entstammen. Diese Königinnen wurde in Mini Plus Völker eingeweiselt und dann nicht mehr behandelt.

Diese M+ haben mit ihren Bienen und Brutwaben alles an Milben mitgebracht, was diese Völkchen eben so hatten. Die besamten Königinnen haben dann ihre Genetik gestiftet und somit hatten diese Völker irgendwann nur noch Töchter der Zuchtköniginnen vorzuweisen, und damit musste dann die Varroapopulation in Schach gehalten werden.

Irgendwann im Winter war dann eines der vier Völker tot: Wenig Bienen, Futterabriss, klassische Anzeichen eines Varroaschadens. Aber die anderen drei sind immer noch da und erfreuen sich offenbar bester Gesundheit. Ob diese jetzt wirklich die Milbenpopulation via VSH/SMR drücken konnten, kann ich aktuell schwerlich feststellen, aber zumindest ein Volk, die Tochter der B1(BPF) macht locker 4 Miniplus Zargen voll.

Diese drei werde ich auf Dadant umwohnen und dann unbehandelt weiter führen und prüfen, ob sich hier VSH/SMR Eigenschaften feststellen lassen (sprich: ich behandle nicht).

Aber eventuell ergeben sich schon Hinweise darauf, welche Anpaarung eine vielversprechende Kombination sein könnte.

2021.10 – VSB Projekt – Auszählung

Es hilft ja alles Gejammer nichts, irgendwann muss es ja auch weitergehen.

An dieser Stelle aber zunächst einmal herzlichen Dank an die netten Zuschriften, die ich nach meinem letzten Artikel erhalten habe – das hat mich wirklich aufgebaut und auch dazu beigetragen, optimistisch in die Zukunft zu schauen und weiter zu machen.

Aber zurück zum Thema.

Wie einige vielleicht noch im Kopf haben, bin ich Zuchtverband der Buckfast Imker MV organisiert, und dort gibt es auch eine VSB Projektgruppe (VSB = Varroa Surviving Bee).

Nachdem mein vorletzter Artikel die künstliche Besamung der Königinnen zum Inhalt hatte, war es diese Woche an der Zeit, diese Königinnen auszuwerten. Dazu ist allerdings einiges an Vorbereitungen zu erledigen.

Legen alle?

Nach der Besamung musste irgendwann geprüft werden, ob die Königinnen auch in Eilage gegangen sind. Das war bei nahezu allen Weiseln auch der Fall, was dem soliden Handwerk des Besamers Matthias Engel zu verdanken ist. So hatten wir also fast 200 Königinnen, die mit festgelegter Genetik verpaart wurden und die dann für Tests herhalten konnten.

Künstliche Infektion mit Milben

Der Test, ob eine Königin, bzw. die Genetik der Arbeiterinnen, die ja eine Kombination aus Mutter und Vater ist, etwas taugt, läuft bei der Testung auf VSH/SMR über eine künstliche Infektion mit einer gegebenen Menge an Milben.

Bei einem 6er Mini Plus wird jede zu prüfende Einheit mit 150 Varroen vier Wochen vor Auszählung künstlich infiziert. Dabei ist mittlerweile der größte Aufwand, eine ausreichende Anzahl an vitalen Milben aus Völkern zusammen zu sammeln.

Um Milben zu ernten, braucht es einen großen Eimer, dessen Boden durch ein Siebgitter ersetzt wurde, ein ganzes Bienenvolk sowie reichlich Puderzucker.

Das Volk wird in den Eimer abgeschlagen, auf die gleiche Weise, wie auch Kunstschwärme erstellt werden, dann wird der Eimer umgedreht und durch das Siebgitter reichlich Puderzucker gegeben. Anschließend werden die Bienen ordentlich durchgeschüttelt, um am Ende den Puderzucker wieder durch das Siebgitter rauszuschütteln, und mit dem Puderzucker auch die Milben, die vorher auf den Bienen waren.

Bei einem stark befallenen Volk kommen so reichlich Milben zusammen, die man von Bienen getrennt hat.

Jetzt werden aus der Menge Milben mit einem feinen Pinsel jeweils 150 Milben in eine Petrischale abgezählt und später in die entsprechenden Testvölker gegeben.

Dieses Verfahren ist aufwändig und bei weitem auch keine schöne Prozedur für die Bienen.

Diese werden anschließend wieder in ihre Beuten zurück gegeben, wo sie sich gegenseitig putzen und dann mehr oder weniger unbeschadet ihren eigenen Geschäften wieder nachgehen.

Auswertung

Um es kurz zusammenzufassen: Bei der Auswertung wird geprüft, ob und wie sich Milben vermehren konnten.

Weil die Vermehrungsbiologie der Milbe bekannt ist, kennt man auch den SOLL-Entwicklungszustand der Milbenfamilie zu einem gegebenen Zeitpunkt.

Wenn zu bestimmten Zeitpunkten das Entwicklungsstadium der Milbe nicht bestimmten Zuständen entspricht, geht man von einer gestörten oder verhinderten Reproduktion aus.

Beispiel: Am 9 Tag nach Verdeckelung muss in einer befallenen Zelle eine Mutter, eine männliche Milbe und eine Tochter in einem bestimmten Zustand vorhanden sein.

Ist dem nicht so, dann ist $ETWAS passiert, was die Reproduktion der Milbe gestört hat.

Daher benötigt man für die Auswertung eine Brutwabe, auf der möglichst viel verdeckelte Brut im Alter von 7-12 Tagen nach Verdeckelung vorhanden ist. Nur in diesem Alter sind Zustände der Milbenreproduktion sichtbar, welche einen Vergleich von SOLL und IST Zustand in sinnvoller Weise zulassen.

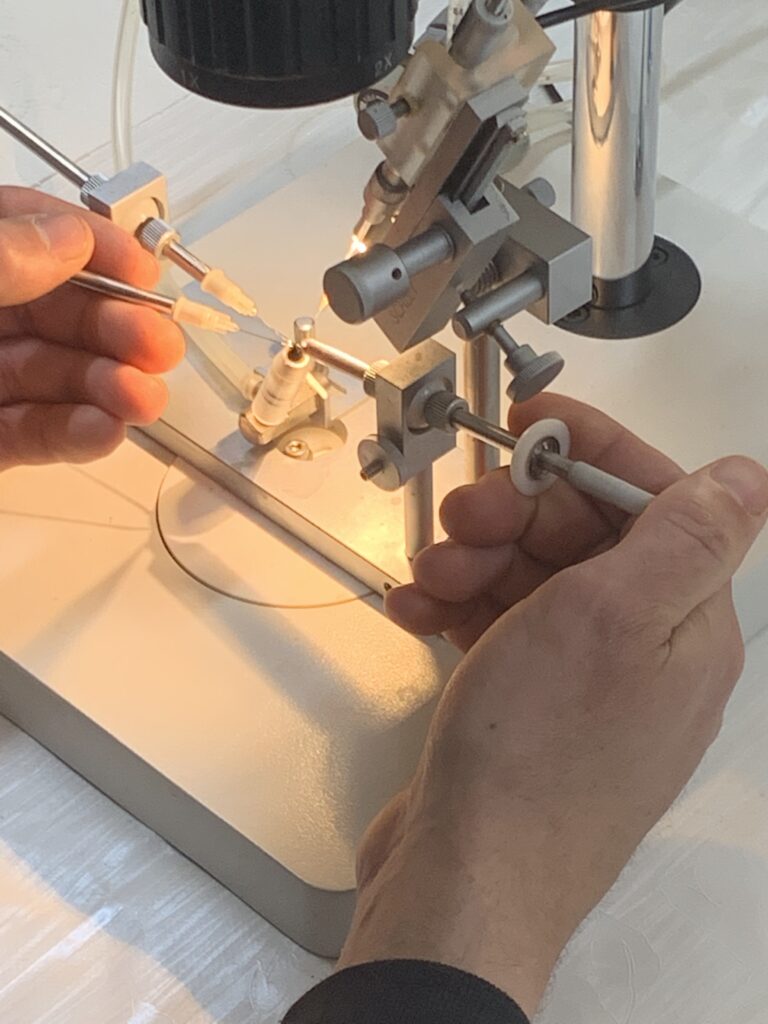

Über ein Bi-Okular gebeugt, sitzen dann Stunde um Stunde freiwillige Helfer und pulen Zelldeckel auf und ziehen Puppen aus den Zellen.

Im Übrigen wird dabei auch ausgewertet, wie viele Zellen von Recapping betroffen sind – also geöffnet und wieder verschlossen wurden.

Es gibt zwei Kenngrößen, die eine Auswertung einer Wabe (und damit eines Volkes – es wird in der Regel nur eine Wabe pro Volk ausgewertet) maßgeblich bestimmen:

Die Anzahl der einfach befallenen Zellen, und die Anzahl der geöffneten Zellen.

Es werden insgesamt maximal 300 Zellen im richtigen Alter geöffnet (wenn die Puppen purpurfarbene Augen haben, ist das Mindestalter erreicht), wenn man jedoch vorher 10 einfach mit Milben befallene Zellen erwischt, endet die Auszählung früher.

Als Anfänger zählt man schon mal drei oder vier Stunden an einem Volk, später geht es dann etwas schneller, es sei denn, man muss wirklich bis 300 Zellen gehen – dann zieht sich das alles ganz schön hin.

Happening

Es handelt sich also um eine ausgesprochen mühsame Arbeit, und ich merke nach so einem Wochenende doch immer meinen Nacken.

Allerdings ist die Auszählung auch jedes Jahr ein Zusammenkommen der gleichen Leute, die man in seinem Zuchtverein langsam lieb gewonnen hat.

Wir kommen dann immer in der Nähe von Dierhagen zusammen und neben der Arbeit gibt es noch reichlich Schnack, Getränke und gutes Essen, für welches Holger, unser Kassenwart und Eventkoordinator gemeinsam mit seiner Frau sorgt.

Da vergeht die Zeit schnell und die Arbeit ist am Ende doch gar nicht so beschwerlich, wie zunächst gedacht.

Die Ergebnisse der Auszählung werden erfasst und ausgewertet, um daraus dann die Zucht für das kommende Jahr zu planen und die künftigen Anpaarungen festzulegen.

Bringt das alles was?

Ich habe noch keine konkreten Zahlen für dieses Jahr vorliegen. Von daher muss man alle Aussagen mit Vorsicht genießen.

Allerdings haben wir mittlerweile diverse Völker im Verein, die schon mehr als ein Jahr ohne jede Varroabehandlung überlebt haben.

Wenn man Töchter von vielversprechenden Müttern auswertet, kann man mit etwas Glück auch interessante Muster erkennen. So habe ich ein Volk ausgezählt, bei welchem ich bis 300 Milben gehen musste, insgesamt 8 Zellen mit einer Muttermilbe darin fand, von denen sich keine erfolgreich reproduziert hatte. Alle Zelldeckel waren zumindest einmal geöffnet und wieder verschlossen worden, was scheinbar die Reproduktion der Milbe gestört hatte.

Das Brutnest war geschlossen und die Brutnestanordnung wie aus dem Bilderbuch.

Insgesamt ein spannendes Ergebnis und vermutlich kann man so ein Volk ohne Behandlung laufen lassen.

Insofern kann man resümieren, dass die Zuchtbemühungen hinsichtlich VSB/SMR nicht umsonst sind. Allerdings scheinen die Erfolge auch flüchtig und nicht immer auf Knopfdruck reproduzierbar zu sein. Trotzdem zeigt sich, dass es mit den Jahren nicht einfacher geworden ist, die für die künstliche Infektion der Testvölker erforderliche Menge an Varroen zu ernten, da scheinbar der gesamte Genpool im Verband immer weniger Milben toleriert.

Offen sind noch die konkreten Zahlen aus diesem Jahr, und ich warte noch voller Spannung auf Ergebnisse.

Warten wir es also ab 🙂

2021.9 – VSB Zucht, künstliche Besamung

Am vergangenen Wochenende fand das diesjährige künstliche Besamen der potentiellen Zuchtmütter für das VSB Programm des Landesverband der Buckfastimker MV an.

Die dafür notwendigen Vorbereitungen sind immens, der Aufwand extrem und wird im wesentlichen von zwei bis vier Personen gestemmt, welche dieses Projekt vorantreiben.

Ich persönlich leiste nur wenig, fahre zu dem Event nach oben, um Hilfsarbeiten zu leisten, wie Königinnen holen, wegbringen, käfigen oder zeichnen. Es sind reichlich helfende Hände angereist, die Bewirtung durch Imkerfreund Holger und dessen Frau großzügig, das Wetter sehr angenehm und die Stimmung gut.

Organisation ist alles

Im Vorfeld hatte ich keine rechte Vorstellung, wie gut so ein Event organisiert werden muss, damit dann alles Hand in Hand läuft.

Es gibt einige Exceltabellen, welche festlegen, welche Königin mit Sperma welches Drohns besamt werden soll, es gibt einen Plan, wann was besamt werden sollte, und so muss in der Vorbereitung jede angelieferte Kiste mit einer Nummer versehen werden.

Im Laufe des Freitags und Samstags werden also durch die unterschiedlichen Verbandsmitglieder sehr viele Mini Plus Kisten angeliefert, allesamt mit Königinnen, die vor etwa acht Tagen geschlüpft und damit brünstig sind.

Holger hat große Schilder vorbereitet, auf denen der Name des Züchters sowie die Kistennummern vermerkt sind.

Bei der Anlieferung muss jeder Züchter seine Kisten an seinen Platz stellen, und die Kisten entsprechend mit den eindeutigen Nummern beschriften, damit später, wenn es an das Besamen geht, die Helfer die richtige Kiste mit der richtigen Königin schnell finden können.

Bernd, der unser Pressesprecher und einer der treibenden Kräfte hinter unserem VSB Programm ist, sagt dann an, welche Königinnen zu holen sind, um als nächstes besamt zu werden.

Vorher aber ist wichtig, dass alle Königinnen bereits gekäfigt und einmal mit CO2 betäubt worden sind. Diese Betäubung ist wichtig, um die Bereitschaft zur Befruchtung bei der Königin zu erhöhen.

Es müssen also alle Königinnen einmal geholt und betäubt werden, um anschließend wieder zurück ins Volk gehängt zu werden.

Bernd wählt dann eine Drohnenlinie aus, welche als nächstes zur Besamung verwendet werden soll, und dann gehen die Helfer los und holen jene Königinnen, die mit dieser Linie verpaart werden sollen.

Bei der Besamung wird in SDI und MDI unterschieden – Single Drone und Multi Drone Insemination (Ein- und Mehrdrohnbesamung), auch das ist im Vorfeld für jede Königin festgelegt worden.

Bevor es also an die Besamung gehen kann, müssen Drohnen abgefangen werden. Dazu sind auch Drohnenvölker organisiert worden, in welchen die Drohnen quasi gefangen sind, aber durch einen Flugkäfig sehr wohl fliegen können.

Wichtig ist, dass wirklich Drohnen der jeweils festgelegten Herkunft zur Verwendung kommen, daher der Aufwand mit den Flugkäfigen, welche es ermöglichen, Drohnen abzufangen.

Insgesamt gibt es in der Maschinerie viele drehende Teile, die zusammen kommen müssen, um so ein Wochenende zu einem Erfolg zu machen.

Die Besamung selber nimmt ein absoluter Spezialist vor, der über jahrelange Erfahrung verfügen muss, um diese höchst filigrane Arbeit, die ein wenig an Neurochirurgie erinnert, erfolgreich durchzuführen.

Königinnen, die besamt wurden, werden gezeichnet, ein Flügel geschnitten und die Plättchennummer dokumentiert. Anschließend müssen diese Weiseln, nachdem sie aus der Narkose für die Besamung erwacht worden sind, noch einmal mittels CO2 betäubt werden, um die Aufnahme der Spermien zu begünstigen.

Wachen die Königinnen auf, werden sie endgültig in ihr Volk zurück gegeben.

Es gibt also reichlich Arbeitsschritte, von der Anlieferung bis zur fertig besamten Königin, die durchzuführen und zu organisieren sind.

Zuchtplan

Im Vorfeld ist ein Zuchtplan erstellt worden, welcher festlegt, welche Weiseln mit welcher Drohnenlinie verpaart werden sollen. Folgerichtig bedarf es zunächst eines groß angelegten Umlarvtermins, an welchem all die Königinnen, die am Besamungstag angeliefert werden sollen, auf den Weg gebracht werden.

Nach der großen Besamungsaktion müssen später alle Königinnen geprüft werden – zunächst einmal, ob sie auch legen, und später dann ob sie auch das Zuchtziel (Varroatoleranz) erreichen können. Dazu müssen die Einheiten später im Juli, wenn nur noch Nachkommen der jungen Königin in einem Mini Plus vorhanden sind, mit Milben infiziert werden. Mitte August folgt dann ein weiterer Termin, wieder bei Holger, an welchem die Einheiten ausgewertet werden. Aber das ist dann etwas für einen Folgeartikel.

Ob und wie sich die ganzen Aufwände gelohnt haben, sieht man meist erst im Folgejahr, wenn klar ist, welche Einheiten überlebt haben. Es ist ein ausgesprochen mühsames Geschäft, ohne Erfolgsgarantie, getrieben durch den Enthusiasmus Weniger. Aber erste kleine Erfolge machen Mut.

Schauen wir, ob und wie wir die Biene darauf vorbereiten können, selbstständig mit der Varroa klar zu kommen.